粉条在我国至少已有1400年历史。最初,粉条原料以豆类淀粉为主,北魏贾思勰所著《齐民要术》记载了从粉英(淀粉)到粉饼(粉条或粉丝)的工序。宋代陈叟达所编《本心斋疏食谱》中提及“碾绽绿珠”,形象描述了绿豆粉丝的做法。

16世纪末至17世纪初,玉米、甘薯、马铃薯先后传入中国,粉条原料更丰富,在同样的烹煮条件下,薯类粉条更软滑,兼具动物纤维和胶原蛋白的口感。

豫东一带有句民间俗语叫“肉不够,粉条凑”。说的就是火皇阁纯红薯粉条选用生长期较长的春红薯作为原料,矿物质积累更丰富,口感更好。

红薯粉条堪称面点馅料的主宰,将粉条剁碎成馅,拌上豆腐、韭菜、鸡蛋、肉末,混入姜蓉、葱白,淋上花椒、八角、茴香烹炸的油汁,再包入烫面擀制的皮中,用油煎成金灿酥软的,或荤或素的合子、水煎包、馅饼。咬一口,红薯粉条的软糯中透着筋道,浓香四溢。

曾经有那么一段时间,网上到处充斥着小红薯大产业的新闻,彷佛农村到处都是金饽饽,好像农民在家跟捡钱似的。

在其它物价都涨,只有粮食被抑制住不涨的情况下,农民种地赚钱多难啊!

小红薯做成大产业,听起来就不靠谱。

项城火皇阁的红薯状元,从来不搞啥大名堂,而是务实做事,一直在努力种大红薯,做小产业。

吃的问题来不得半点虚假,谁能吃几个馍老百姓都清楚。光靠野心大,吹大话是没有用的。老套的产品,价格上不去,你想赚大钱,从哪来?

生的红薯不经加工,价格是透明的,产量也是稳定的。

动不动就吹牛说成大产业,就是不切实际的浮夸风。毛主席当年就评价过亩产十万斤事,那不是放卫星,而是放大炮。

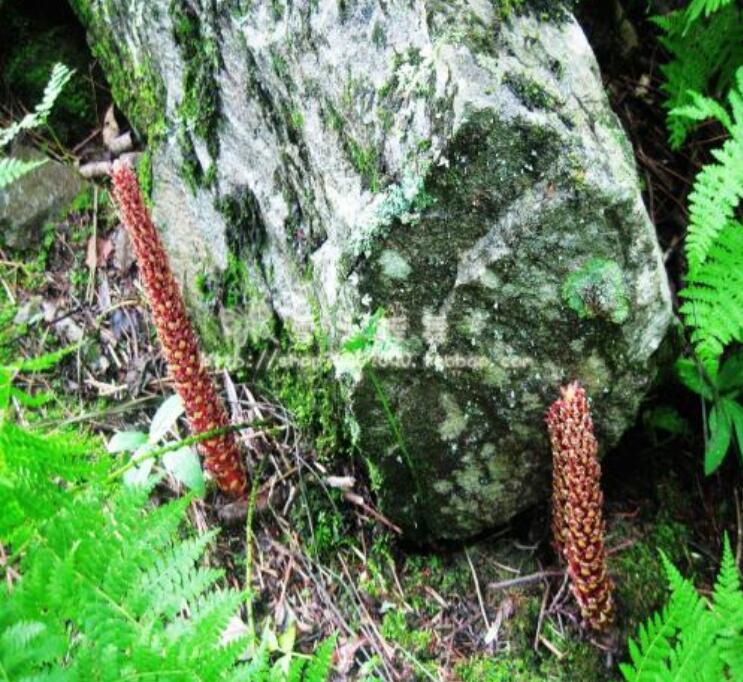

从挖红薯,到打粉,下粉,手工制作粉条每年会赶在冬季。

冰天雪地,未干的粉条冻成了冰疙瘩,吃起来味道更好!真正是先苦后甜。

原生态做法,最强劲的劳动付出,最朴素的包装,

没有主播在线吆喝,没有平台赚取差价,我们只在线下直接对接,价格更实惠,质量保证,可以现场考察,跑了和尚跑不了庙!

来现场旅游,我们还要红薯文化老物件展示与体验。

大美项城,随时欢迎您!