在人类尚在用神话解释世界的蒙昧时代,华夏先民已用最朴素的实践,写下了一行关于文明存续的底层代码。

这行代码,刻在170万年前第一簇被小心守护的火种里,建在名为 “火皇阁” 的高台上。

一、起源:物理之基,文明之锚

当第一缕受控的火焰在黑暗中亮起,人类便掌握了改写命运的第一项“核心技术”。在燧人氏的革命(钻木取火)到来前,火皇阁是部落最关键的“能源基站”。它的核心功能极端务实:通风、挡雨、保存火种。

这绝非浪漫想象,而是文明面对冰冷物理定律的第一次卓越应答。它昭示了一个贯穿至今的真理:真正的文明赋能,始于对核心资源(火种/能量)的普惠管理与可持续共享,而非垄断与掠夺。 火皇阁,是“共生引力”在物理世界的第一个建筑化身。

二、蜕变:从能量基站到精神图腾

1. 第一次跃迁:从实用建筑到祭祀殿堂——信仰的初代协议

当火种不再稀缺,敬畏便上升到永恒。高台化为殿堂,供奉“火皇”。这并非迷信,而是文明对自身第一性原理的首次集体确认与仪式化铭记。祭祀的香火,是文明系统向自身源代码的致敬,形成了最初的文化凝聚力。

2. 第二次跃迁:从庙堂之高到灶台之微——引力的降维共生

神性的伟大从来不在于庙堂的雄伟,而是归于温暖的日常。火皇走下神坛,信仰却在每一缕炊烟中落地生根。

这种从宏大叙事到家庭日常的信仰下沉,与固定于庙宇的城隍、菩萨等信仰体系形成反差。火皇信仰从来没有刻意强调普渡,他无中心化圣殿、专业化祭司、排他性教义,没有“流量垄断”,没有“降维打击”,却通过对自然规律的敬畏,对生命自身的尊重,对“烟火生计”的守护,与每一个生命深度共生,被所有人所理解和接纳。

它不制造焦虑,只解决具体问题(温饱);不吸附能量,只守护生活的微光。信仰在炊烟中生根,引力在共生中绵长。

3. 第三次跃迁:建筑规制的密码——秩序的诗篇

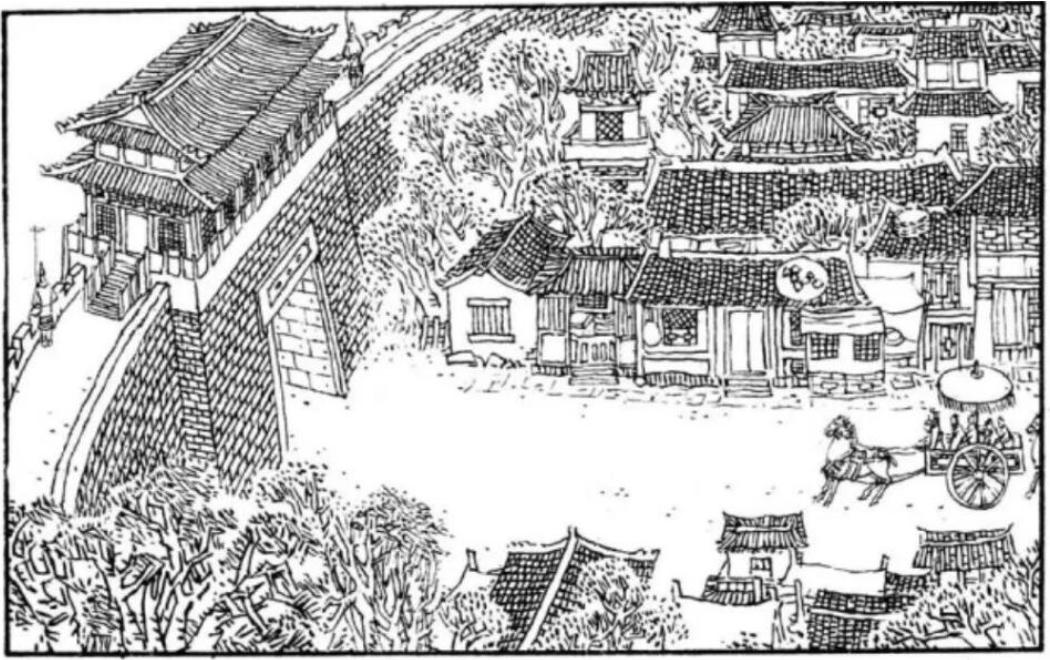

火皇化身灶王爷入住百姓家,阁也完成了一次蜕变,从神圣的殿堂发展为火王爷庙(火皇庙、火神庙)。建筑风格在保持庄重的同时,增添了更多生活气息。庙前的广场宽敞开阔,可供百姓聚集;庙内增设回廊亭榭,供人休憩交流;墙壁上的彩绘也更多描绘着百姓生活场景,拉近了神灵与凡人的距离。

不过,阁的形制(歇山顶、琉璃瓦、斗拱)受严格规制,这非炫富,而是以建筑语言,将火提升至文明秩序的顶点进行编码。它是物质化的“历法”,无声宣告着火所代表的能量、秩序、文明在系统中的地位。它不像一般的楼,不是谁有钱都可以建,通常只有皇室贵胄或具有重要传统地位的地方才有资格建造。

在火皇阁跨越千年的演变历程中,其建筑形制始终严守着古代等级森严的文化规制,如同无声的史书,镌刻着华夏文明对火的尊崇。

三、流转:名号更迭与功能转换中的韧性

第四阶段、功能转换

明清时期,因其战略位置重要,更名为 “天德寨”,成为项城县重要的军事屯兵据点。在清朝宣统年间的《项城县志》中,有一处明确记载,如今的火星阁,旧时又名 “天德寨”,坐落于老县城东北二十八里处。天德寨始建于同治二年(1863 年),由武生田连三倡捐创修,宣统三年(1911 年)监生田淑闵重修。

为啥叫天德寨呢?

这当然还是跟火有关。这一名称体现的是儒家 “火德配天” 的正统思想。

天德寨之名,既承载着 "上天德祐" 的美好寓意,更暗含着对火这一文明火种的崇高敬意。这种将火德与天德相提并论的观念,在《黄帝内经》中也有印证:"光者,火之凝也,故字光也。夫光也,火也,吹万物以生气者也。故火者,动之母也。" 宇宙文明归根结底被视作光的体现,而光的本质即是火,这种认知将火提升到了宇宙本源的高度。

第五阶段、当代传承:生生不息的文化记忆

平原地区最大的缺点就是很难留下历史遗存,反过也可以来说是,历经劫难总能焕然一新。

新中国成立后,火皇阁几度更名,为显示革命特色叫过一段红星阁,改革开放后又改成了火星阁。

不过,在老百姓心中,一直还记着是火皇阁。

每年的农历正月初七是火王爷的生日,分散各地的田氏宗亲提前蜂涌而回,进香膜拜或从事文化、祭祀活动。

火星阁人至今还保留着一些祭祀的习俗,除了和全国百姓一样过小年祭灶以外,火星阁的老年人每年的正月初七还为火王爷庆祝生日,烧火纸,放鞭炮。

据说是因为祖上曾经有火王爷显灵救人的故事,传了很久,细节已不可考。

火皇阁的故事是古代先民对火资源管理、冶金技术、自然规律的认知投射。用现代科技解释并未消解其文化价值,反而揭示出早期文明对物理规律的经验性掌握,以及技术实践与信仰体系的协同演化。例如,火种保存技术(热力学)→烧烤食疗(生物医学)→兵器铸造(冶金学)→宇宙观(系统论)的链条,体现了技术驱动认知升级的普遍规律。

火在人类文明史上具有划时代的意义:火让人类结束了茹毛饮血的日子;火还是最有效的杀毒方式;火促进了人类器官的良性发育;火给人类带来了温暖和光明;火还能帮助人类加工铜铁器物。

从原始人到现代人的智慧产生,每一步都离不开火。人类文明的发展史,其实就是一部照耀全球的火文化发展史。

火皇阁的现代性解码——我们为何重述这个故事?

重述火皇阁,不是为了复古,而是为了解码一种被遗忘的、健康的文明构建逻辑:

-

它始于真正的普惠赋能(保存并共享火种),而非制造稀缺。

-

它通过“降维共生”(从皇到灶)获得最大生命力,而非通过筑高壁垒维持权威。

-

它的力量源于与文化母体的深度共鸣(火德配天),而非制造割裂的叙事。

-

它证明了健康的文化引力源,能在历史震荡中通过形式转换而存续内核,展现出非凡韧性。

今天,我们重提“火皇阁”,并非要重建一座古建筑。而是要在思想的维度,重启那个作为“文明引力源”的原始协议。

在这个被“掠夺磁力”(资本、流量、算法焦虑)扭曲的“磁化森林”里,火皇阁的故事像一颗来自古代的恒星,其光芒刚刚抵达——它提醒我们:文明健康的样子,或许就藏在那“高台存火”的普惠里,藏在“灶神临厨”的温情中。

因此,这个数字时代的“火皇阁”应运而生。 它愿成为一处思想的高台,保存那差点被遗忘的“共生引力”火种;它愿化身现代的灶神,融入您思维的厨房,为您提供对抗信息洪流与焦虑磁场的“烟火智慧”。

从这里出发,从一枚清醒的 “定磁针” ,到一个散发微光的 “引力源” 。当无数这样的节点被点亮并连接,我们便能超越“强磁同化弱磁”的残酷法则,共同编织一个 “彼此照亮”的智慧星系。

欢迎来到火皇阁。让我们共同守护这簇火,并传递它。

【注】寨,过去平原地区的寨就是缩小版的城,有护城河、有城墙、有城门。传说袁世凯领兵打仗的能力就是小时候在袁寨观摩防匪打斗中锻炼出来的。